Pourquoi l'eau refroidit mieux que l'air ?

N'avez-vous pas remarqué que vous aviez bien plus froid dans une eau à 20 degrés plutôt que dans un air à 20 degrés ? Pourtant, on a affaire dans les deux cas à une même température de l'environnement ambiant. Cela est lié à cette histoire de densité et d'inertie plus importante avec l'eau, qui est la même chose qu'un gaz hyper dense (car oui, les liquides sont compressibles contrairement à ce que l'on nous apprend, mais cela se produit à des échelles tellement importantes qu'à notre niveau et à nos pressions cela n'est pas perceptible, mais c'est un tout autre sujet que celui de cet article, bien que l'objectif ici est d'expliquer que gaz = liquide, les équations sont d'ailleurs les mêmes et le gaz comprimé devient liquide).

Lorsqu’un objet chaud est placé dans un fluide (air ou eau), il transmet progressivement sa chaleur à son environnement immédiat par conduction et convection. Cela signifie que les molécules du fluide en contact direct avec l’objet vont se réchauffer en premier.

Si l’air ou l’eau reste stagnant (pas de vent ni de courant), cette chaleur s’accumule dans une couche limite thermique autour de l’objet. Cette couche agit comme une barrière isolante qui ralentit la dissipation de la chaleur, un peu comme une couverture thermique naturelle. Plus cette couche est épaisse et chaude, plus elle limite l’échange thermique entre l’objet et le reste du fluide environnant, réduisant ainsi son refroidissement.

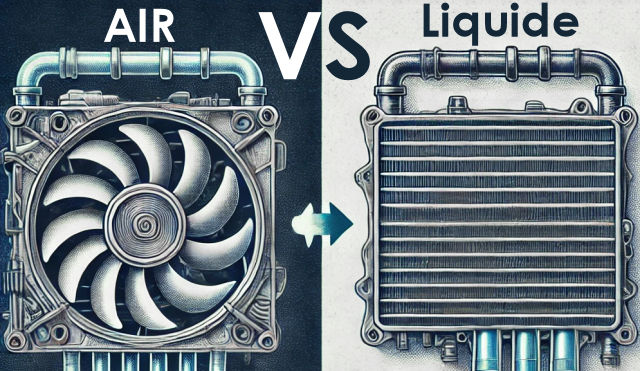

AIR

Dans l'eau ou dans l'air le phénomène est donc identique, mais la petite couche qui nous entoure sera bien plus difficile à réchauffer dans le cas de l'eau en raison de sa densité nettement supérieure : il faut bien plus d'énergie pour que cette couverture virtuelle arrive à monter en température quand on est dans l'eau (pour un cm3 d'eau, il y a bien plus de matière [atomes] à chauffer que pour 1 cm3 d'air). Le résultat est que la couche de chaleur qui entoure l'objet chaud est bien plus froide, ou dit autrement elle sera plus difficile (et donc aussi plus longue) à chauffer, faisant perdre plus rapidement la chaleur de l'objet chaud. Par exemple, si on prend l'objet à 50 degrés, la couche fine d'eau qui est la plus en contact et qui entoure ce dernier sera plus à 25 degrés que 35 degrés dans le cas de l'air. Et au contact direct d'une matière à 25 degrés, l'objet de 50 degrés perdra donc plus vite ses calories (= chaleur).

EAU

C’est donc pour cette raison qu’une immersion dans une eau à 20°C semble bien plus froide qu’un air ambiant à la même température : la capacité d'absorption thermique élevée de l’eau extrait bien plus rapidement la chaleur du corps.

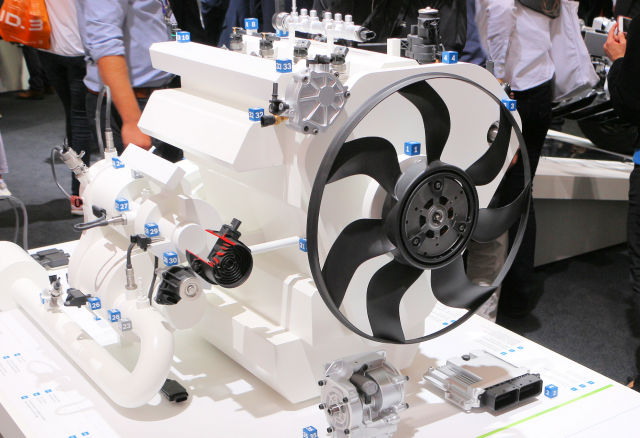

Notez donc qu'il était impossible que la Porsche 911 continue d'être refroidie par air, et la 996 a donc été obligé de passer à l'eau afin de pouvoir développer plus de puissance sans risquer la surchauffe. Les "puristes" sont souvent vecteur d'immobilisme et de frein au progrès (ce que l'on voit aujourd'hui avec les voitures électriques qui sont pénalisées par les "réacs").

Comparaison entre l’air et l’eau

L’efficacité du chauffage dépend principalement de cp et de la densité du fluide.

L’eau possède une capacité thermique massique élevée (4184 J/kg·K) par rapport à l’air (1005 J/kg·K). Cela signifie que pour une même quantité de chaleur Q, l’eau monte en température plus lentement que l’air, car elle absorbe mieux la chaleur (ou plutôt il lui faut plus d'énergei pour arriver à une même température que l'air).

Cependant, en prenant en compte la densité du fluide (ρ), on peut exprimer la chaleur absorbée par unité de volume :

Q = ρ · V · cp · ΔT

- Q représente l’énergie thermique totale échangée entre l'objet chaud et le fluide environnant

- V est le volume du fluide en contact avec l’objet chaud (m³),

- ρ est la densité du fluide (kg/m³).

- cp est la capacité thermique massique, c’est-à-dire la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 kg de fluide de 1 Kelvin (K).

- ΔT est la variation de température du fluide entre l’entrée et la sortie du système.

Avec surface ≈ 1000 kg/m³ et ρair ≈ 1.2 kg/m³, l’eau étant 800 fois plus dense, elle emmagasine bien plus de chaleur qu’un même volume d’air.

Conséquence sur la perception thermique

Dans l’air, une quantité de chaleur est facilement transmise à l’environnement, ce qui réchauffe rapidement une fine couche d’air autour de l’objet, limitant le transfert thermique.

Dans l’eau, la densité élevée permet d’absorber beaucoup plus de chaleur dans un même volume (ce même volume va donc pouvoir absorber bien plus de chaleur avant d'être réchauffé), maintenant une température plus basse autour de l’objet et accélérant son refroidissement. L'environnement d'eau est comme uen sorte d'éponge à chaleur bien plus absorbante que l'éponge à air.

C’est cette différence qui explique pourquoi un objet chaud plongé dans l’eau perd sa chaleur beaucoup plus vite que dans l’air, et pourquoi l’on ressent une sensation de froid plus intense dans l’eau à température égale !

Ces articles pourraient vous intéresser :

Ecrire un commentaire

Sondage au hasard :

Trouvez-vous les montants des PV bien adaptés aux infractions commises ?

Sujets pris au hasard